di Giuseppe Guarino

NOTE:

Se non espressamente detto il contrario le citazioni bibliche sono tratte dalla Nuova Riveduta e il testo greco originale utilizzato è quello Maggioritario.

Le citazioni in greco non scoraggino il lettore che non ha nozioni di quella lingua: ho fatto di tutto perché l’articolo sia leggibile anche per lui.

Questa discussione ricalca argomenti e riprende quanto già detto nell’altro mio articolo La lingua del Nuovo Testamento, ma prospettiva e scopo delle due discussioni sono diversi.

Introduzione

Quando ci muoviamo nel campo delle lingue originali della Bibbia conviene farlo con la stessa attenzione con cui ci muoveremmo all’interno di un negozio di cristalli. Discutere delle lingue ebraica e greca può essere una benedizione, ma una loro errata o imprecisa comprensione rischia di allontanarci dal senso autentico della Sacra Scrittura piuttosto che aiutarci a comprenderlo meglio.

Ebbi a parlare con un mio lettore tempo addietro, il quale mi chiedeva quanto importante fosse secondo me la conoscenza linguistica per una migliore comprensione della Bibbia. Io risposi semplicemente che se bastasse conoscere l’ebraico per capire le Scritture, gli ebrei dovrebbero essere tutti cristiani. Ma è praticamente vero il contrario. Da tempo, quindi, ho concluso che c’è di più della semplice conoscenza linguistica dietro la comprensione del messaggio di Dio! E’ con questa consapevolezza che affronto anche discussioni su questioni così fondamentalmente complesse: senza l’assistenza dello Spirito Santo la conoscenza delle lingue bibliche vale ben poco.

Perché propongo questa riflessione? Sto studiando l’ebraico e mi imbatto sempre più spesso in chi si sforza di recuperare l’eredità ebraica della nostra fede cristiana alcuni fino al punto di tentare di ripristinare nella lettura della Bibbia nomi di Dio quali Yahweh o Elohim, chiamare Gesù Yeshua o gli apostoli con i loro nomi ebraici. Con tutto il rispetto che provo per gli studi di altri credenti, io non credo sia necessario un ritorno tanto radicale all’ebraismo per sentirsi di aderire con maggiore fedeltà alla fede degli apostoli. Anche perché dal Nuovo Testamento, dalle scelte che stanno dietro la sua composizione e dalla terminologia della fede cristiana che in esso rinveniamo, deduciamo che tutt’altro deve essere stato l’atteggiamento della Chiesa nascente.

Non mi fraintenda il lettore: non sto per nulla sottovalutando l’importanza del contributo della conoscenza della cultura ebraica per una migliore coscienza della nostra identità cristiana. Su questo argomento ho già scritto sottolineandone l’importanza nel mio studio Radici ebraiche della fede cristiana. Il tentativo di recuperare l’eredità linguistica del giudaismo dell’epoca di Gesù, però non può farci spingere all’estremo opposto, facendoci trascurare l’eredità linguistica universale che è implicita nell’uso della lingua greca scelta per il Nuovo Testamento.

Isaia 7:14

Passiamo ad esaminare subito un esempio concreto di ciò che sto dicendo. Isaia 7:14 legge così nella Nuova Riveduta:

“Perciò il Signore stesso vi darà un segno: Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio, e lo chiamerà Emmanuele.”

La parola ebraica tradotta da questa versione della Bibbia con “la giovane” è העלמה (nel nostro alfabeto: ha-almah. NB. L’ebraico si legge da destra verso sinistra).

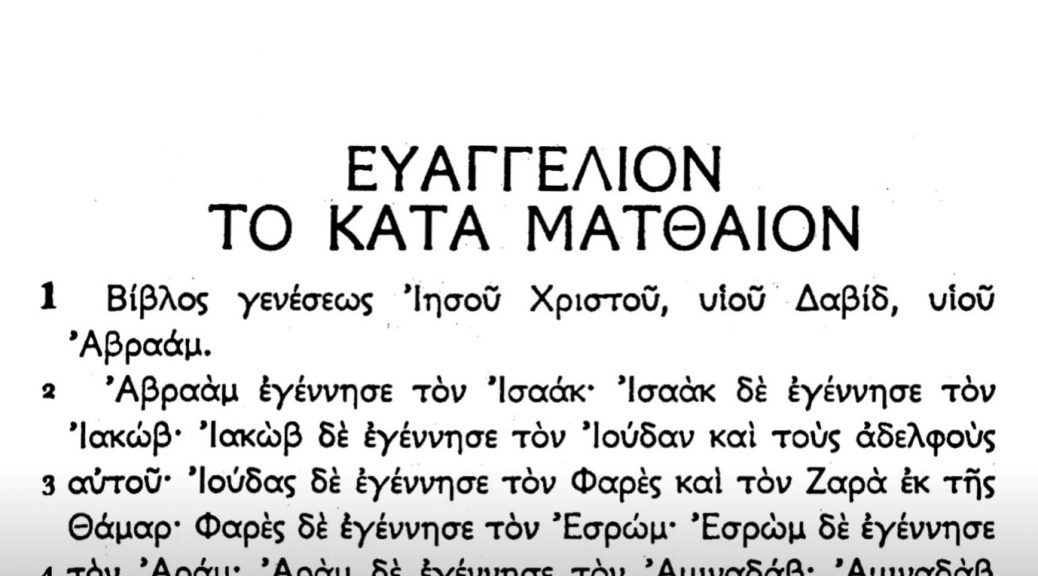

Nella stessa Nuova Riveduta questo brano viene citato nel Vangelo di Matteo nel seguente modo:

“Tutto ciò avvenne, affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: “La vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emmanuele”, che tradotto vuol dire: “Dio con noi“. (Matteo 1:22-23)

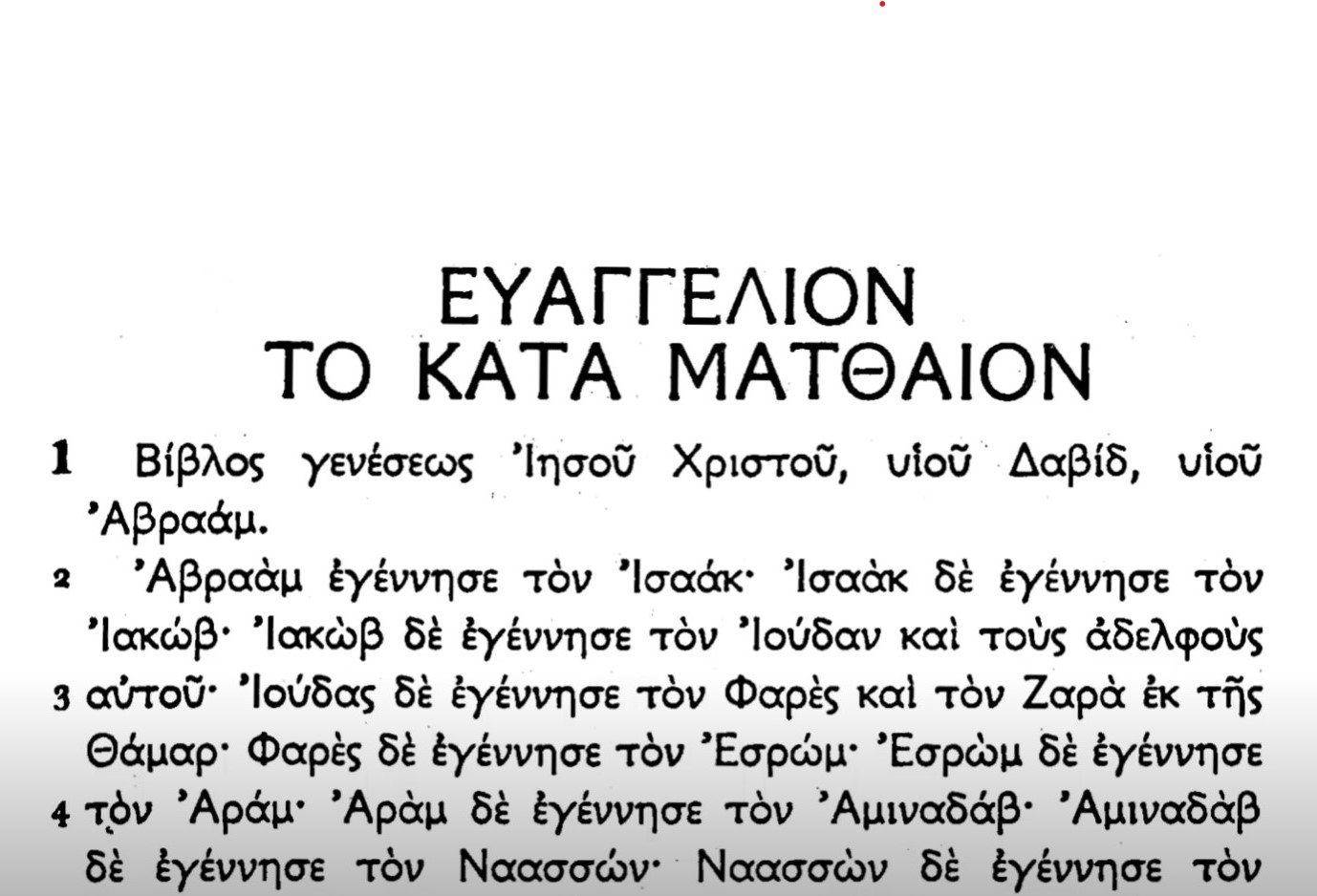

L’originale greco di Matteo traduce la parola ebraica העלמה (ha-almah) con “ἡ παρθένος” (he parténos), quest’ultimo vocabolo corrispondente, senza alcun dubbio, a “la vergine”.

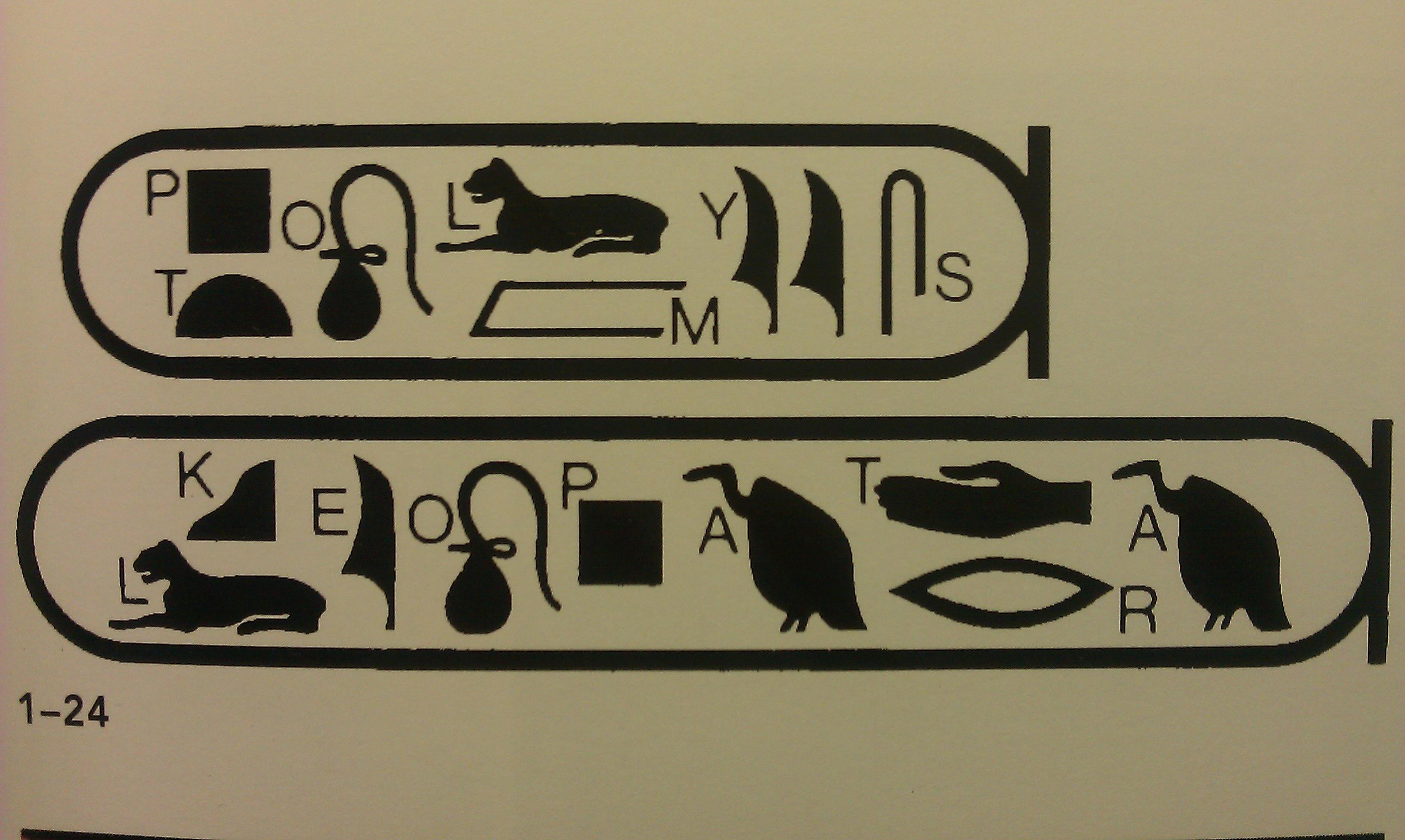

La citazione dell’evangelista aveva lo scopo di dimostrare che Gesù era nato da una vergine ed era quindi il Messia promesso proprio dalla profezia di Isaia. Vista la contraddizione esistente nella Nuova Riveduta (chiamiamo le cose col loro nome), si potrebbe accusare Matteo di avere citato erroneamente o peggio faziosamente il brano veterotestamentario per soddisfare ad ogni costo le esigenze della propria narrazione. Quest’ultima supposizione sarebbe persino plausibile se non fosse che la versione greca dell’Antico Testamento, di molto più antica del cristianesimo e del Nuovo Testamento ed approntata in ambienti ebraici traduce così Isaia 7:14: “ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει”, che letteralmente significa: “ecco, la vergine sarà incinta”. Abbiamo quindi chiara prova che Matteo cita Isaia attribuendogli il significato che gli stessi fruitori del testo ebraico originale gli attribuivano.

Non condivido e non capisco la scelta della Nuova Riveduta nella traduzione di Isaia e strizzo l’occhio alla coerenza della Nuova Diodati che mantiene anche nel testo ebraico la parola “vergine”. Perché è ovvio che la chiarificazione offerta dalla LXX (Settanta) e dallo stesso vangelo di Matteo diviene determinante per una corretta interpretazione del testo ebraico.

La realtà dei fatti – ed è ciò che voglio dire con questo studio – è che se l’ebraico ha seminato, il greco ha innaffiato ed il cristianesimo raccolto. La fede nel Dio unico, un tempo patrimonio esclusivo di una sola nazione, anche a motivo della lingua con cui essa veniva tramandata diviene universale.

Il mandato di Gesù

Dal III secolo a.C. la Bibbia ebraica venne tradotta in greco per essere diffusa fra i giudei della dispersione. E’ vero che Giuseppe Flavio racconta che fu il sovrano egiziano a volere la traduzione della Legge mosaica per arricchire con un nuovo testo la biblioteca di Alessandria, ma la successiva traduzione degli altri libri veterotestamentari fu motivata dal fatto che gli ebrei presenti in Egitto avevano ormai bisogno di una traduzione greca per poter leggere il libro che preservava le loro tradizioni religiose e persino, in un certo senso, la loro identità nazionale.

La scelta della lingua greca viene ripresa dagli autori del Nuovo Testamento con l’evidente intento di rendere universale l’annuncio dell’evangelo. Ciò in perfetto accordo con l’insegnamento di Gesù, il quale, come riscontriamo più volte nei vangeli, sottolinea che il suo messaggio non riguarda solo il popolo ebraico, ma ogni individuo che sia pronto ad ascoltarlo.

“Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.” (Matteo 28:19)

E’ questo il grande mandato al quale fanno eco le parole che leggiamo negli Atti degli Apostoli.

“Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della terra“. (Atti 1:8)

Giovanni riassume questa chiamata universale dell’evangelo all’inizio del suo vangelo. “È venuto in casa sua e i suoi non l’hanno ricevuto; ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo nome; i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma sono nati da Dio“. (Giovanni 1:11-13)

Ecco che non è più il diritto di sangue, ma la fede in Cristo che fa di noi dei figli di Dio, che ci fa entrare in relazione con Lui.

Nonostante la parole di Gesù e i brani che ho citato, i dubbi sull’apertura ai Gentili, i non ebrei, permangono nella chiesa primitiva ed esistono all’interno della stessa cerchia degli apostoli, come appare evidente nella narrazione che vede coinvolto Pietro e che porterà alla conversione alla casa del centurione Cornelio (da Atti 10 in avanti).

Con Paolo, però, le barriere fra cristiani ebrei e cristiani non ebrei crollano definitivamente. La sua attività missionaria è infatti rivolta prettamente a questa seconda categoria di credenti, come dirà lui stesso: “Parlo a voi, stranieri; in quanto sono apostolo degli stranieri faccio onore al mio ministero.” (Romani 11:13). Tutto il capitolo undici dell’epistola ai Romani è in realtà un toccante discorso dell’apostolo proprio sul senso della chiamata dei Gentili, degli stranieri, e il cambiamento che è conseguito nel rapporto fra Israele ed il suo Dio nazionale, adesso divenuto Dio di ogni uomo che lo invoca.

L’originale del Nuovo Testamento e il Tetragramma

Un passaggio molto importante verso l’universalizzazione del messaggio dell’evangelico è l’aver reso nell’aver reso accessibile anche il Nome veterotestamentario di Dio, il cosiddetto Tetragramma. Escludo subito e senza riserve la possibilità che il Tetragramma fosse, in qualsiasi forma, parte dell’originale greco del Nuovo Testamento – lo si può sostenere, come fanno alcuni, ma non dimostrarlo. E’ vero che degli antichi manoscritti della versione dei LXX (Settanta) hanno il Tetragramma, ma si tratta di copie ad uso del popolo ebraico stesso. (Vedi l’esaustiva trattazione dell’argomento da parte di Albert Pietersma, “Kyrios or Tetragram, A Renewed Quest for the Original LXX”). Prova a mio avviso definitiva, schiacciate e al di sopra di ogni possibile congettura è il fatto che nessun manoscritto del Nuovo Testamento greco ha il Tetragramma – parliamo di migliaia di testimoni (oltre 5000 solo in greco, 8000 in latino e innumerevoli citazioni nei padri della Chiesa), evidenze provenienti da ogni parte della cristianità e riguardanti un periodo storico che va dal II al XVI secolo.

La realtà dei fatti è che la necessità di tradurre il nome personale di Dio (che nell’Antico Testamento rappresenta una così profonda espressione dell’ebraismo da divenire impronunciabile) porta all’utilizzo della parola greca Kyrios, Signore.

Questo passaggio è evidente in un passo molto significativo nelle epistole di Paolo.

” … perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato; infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: “Chiunque crede in lui, non sarà deluso”. Poiché non c’è distinzione tra Giudeo e Greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.” (Romani 10:9-13)

Se Paolo avesse inserito in questo brano il Tetragramma, avrebbe apertamente contraddetto il senso della sua affermazione, precludendo di fatto l’accesso all’invocazione del Nome di Dio a coloro che non sapevano come pronunciare l’Ha Shem (il Nome) ebraico, יהוה. Egli invece parla di Dio come del Signore, in greco Kyrios, e in questo modo il mondo intero del suo tempo, praticamente tutto di lingua greca, poteva e sapeva come invocare il nome del Signore per essere salvato.

La parte finale di questo verso è la citazione di un brano dell’Antico Testamento (Gioele 2:32) che in ebraico ha il Tetragramma, יהוה

La citazione di Paolo in greco, ricalca il testo della Settanta.

πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται (Nuovo Testamento)

καὶ ἔσται πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου, σωθήσεται (Settanta)

Il testo greco di Gioele 2:32 in possesso di Paolo deve essere stato uguale a quello oggi a nostra disposizione.

Con il Nuovo Testamento il Dio nazionale ebraico, rivelatosi a Mosè come יהוה , diviene il Signore (Kyrios) di ogni uomo che lo invoca.

Vino nuovo in otri nuove

Se da una parte abbiamo una terminologia greca che riprende quella ebraica e la universalizza, dall’altra il nuovo mezzo linguistico nelle mani degli autori sacri li spinge a fare delle affermazioni che non erano parte della lingua e cultura religiosa ebraica – almeno non in maniera esplicita.

Ho dato uno sguardo agli scritti di Filone, il “filosofo” ebreo vissuto ad Alessandria d’Egitto fra il 50 a.C. ed il 50 d.C. La sua dottrina del logos deve essere in qualche modo collegata al pensiero di Paolo. Non credo che sia nulla di cui stupirsi: tutto il Nuovo Testamento mostra riferimenti al pensiero ebraico del tempo in cui è stato scritto – e non solo. Non possiamo pretendere di eradicare l’elemento umano della Parola di Dio e visto che i vari autori sacri hanno vissuto in un determinato contesto intellettuale e culturale, ciò ha ovviamente lasciato una traccia nei loro scritti.

Qualcuno si aspettava altro?

Vorremmo forse che lo stesso Gesù avesse parlato in parabole riferendosi ad impiegati, computer o avesse parlato di automobili ed aerei? Il fatto che la Parola di Dio si sia incarnata, implica che lo abbia fatto in un momento storico ben preciso, nel quale essa è stata annunciata agli uomini, con parole e concetti comprensibili. Sta a noi, uomini evoluti ed attenti del nostro tempo, in possesso di grande intelligenza e mezzi, attualizzare le parole di Gesù e degli apostoli. Forse alcuni si aspettavano il contrario dalle pagine della Bibbia. Ma la realtà è che se Dio ha parlato per mezzo di Gesù nel primo secolo con linguaggio del primo secolo, chi sarebbe venuto dopo, inclusi noi, ha buone speranze di comprendere ciò che egli intendeva dire, attingendo al bagaglio della cultura umana. Ma se avesse parlato allora con il linguaggio del nostro tempo, l’umanità avrebbe dovuto attendere duemila anni prima di comprendere ciò che egli intendeva dire.

La cristologia di Paolo ha diversi tratti in comune con quella di Filone, ma c’è nelle sue parole qualcosa di profondamente diverso, che lo distacca da lui in maniera netta: Paolo crede nell’incarnazione del logos in Gesù di Nazaret. Ciò lo porta ad azzardare una terminologia e gli fa raggiungere conclusioni ben più definite di quelle di Filone, visto che le realtà che il grande filosofo giudeo ha teorizzato, Paolo le ha viste manifestate in un personaggio storico che lui non esita a definire Creatore, Signore, Salvatore, il Cristo promesso fattosi uomo.

L’epistola ai Colossesi introduce nella terminologia biblica un vocabolo molto interessante.

“ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησε πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι.” (Colossesi 1:19).

Ovvero, in italiano: “Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza“.

La parola πλήρωμα (pleroma), di solito tradotta “pienezza”, assume qui dei connotati molto specifici, divenendo chiaramente un termine tecnico che riassume quanto lo stesso Paolo spiegherà più avanti nella stessa epistola.

” … ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς,” (Colossesi 2:9).

In italiano: “perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità“.

L’apostolo Paolo utilizza un linguaggio sofisticato, attento, preciso, che attinge alla lingua e cultura greca più che a quella ebraica, per spiegare la realtà della pienezza, o addirittura totalità direi, degli attributi della Divinità, o meglio ancora Deità, che risiedono corporalmente nella persona di Cristo.

Un altro significativo attributo che lo stesso Paolo riferisce al Cristo è presente poco prima nella stessa epistola:

“ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου (Colossesi 1:15).

“Egli è l’immagine del Dio invisibile“.

All’inizio dell’epistola agli Ebrei troviamo affermazioni simili, ma persino ancora più forti:

“ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ”.

In italiano: “Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza“.

Anche εἰκὼν (immagine) e χαρακτὴρ (impronta) sono parole che esprimono concetti molto profondi e si sono potuti introdurre nel linguaggio della fede cristiana anche grazie alla ricercatezza della lingua greca. Simili aggettivi riferiti al Cristo, al Messia, nel Nuovo Testamento non li troviamo apertamente esposti nell’Antico. E’ vero che il Nuovo Testamento è stato scritto in koiné e non in attico, la forma letteraria e sofisticata del greco; ma ciò non deve far pensare che al momento giusto gli autori sacri non abbiano saputo elevare il livello della ricercatezza dei loro vocaboli per esprimere concetti che lo richiedessero.

La dottrina biblica del logos

Giovanni ha scritto il quarto dei vangeli, che porta il suo nome. Alcune sue affermazioni sono stati determinanti per la cristologia della Chiesa. L’inizio del suo Vangelo è semplicemente meraviglioso, paragonabile per solennità al primo verso della Genesi.

“Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio” (Giovanni 1:1).

Parola, ma anche Verbo, rendono di solito l’originale greco logos. Mi si permetta di utilizzare da qui in avanti quest’ultimo vocabolo e non la sua traduzione.

“In principio era il logos ed il logos era con Dio ed il logos era Dio.”

Ho già espresso altrove e per esteso la mia convinzione che Giovanni faccia riferimento all’interpretazione ebraica dei fatti dell’Antico Testamento e non alla concezione greca del logos – come si potrebbe superficialmente supporre. Lo dimostra anche il fatto che Filone parla di logos da ebreo e Paolo, ebreo per nascita e tradizione religiosa, riprende gli stessi concetti, anche se non utilizza apertamente il vocabolo logos.

Nella sua stupenda opera “De Opificio Mundi”, cioè “La Creazione del Mondo”, Filone parla di “θείῳ λόγῳ” affermazione che C.D. Yonge traduce con “Divine Reason”, ovvero “Ragione Divina”, ma che possiamo anche intendere come “Parola Divina”, sfruttando l’ambivalenza (almeno) della parola greca originale, che può indicare sia la “ragione” sia la “parola”, cioè sia pensiero che linguaggio.

Giovanni, però, va oltre quello che ha ereditato dalla sua cultura ebraica. Infatti egli scrive:

“Θεὸς ἦν ὁ Λόγος”

“Il logos è Dio”

“La Parola è Dio”

Ecco quindi che Giovanni, come Paolo, aggiunge alle conclusioni del “filosofo” ebreo di Alessandria una grande certezza che quegli non poteva avere.

“E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.” (Giovanni 1:14)

Mi si permetta di espandere il testo di questo brano per cercare di trasmettere quanto a mio avviso esso implica se si legge il testo in greco originale e lo si considera alla luce di tutto il prologo di questo stupendo vangelo: “Il logos si è fatto uomo ed ha dimorato per un po’ di tempo fra noi, incarnando Grazia e Verità, e noi apostoli – me Giovanni compreso – siamo stati spettatori della sua Gloria, Gloria che spetta a Colui che è Figlio Unigenito venuto dal Padre”.

Già l’Antico Testamento aveva spinto i commentatori ebraici a parlare delle manifestazioni di Dio avvenute attraverso la sua “Parola”, ovvero in aramaico “Memra”, in ebraico “Davar”. Con l’uso del termine logos il Nuovo Testamento si propone latore di un messaggio universale, con una terminologia che ha senso, allo stesso tempo, sia per la cultura ebraica sia per quella greca. Nei secoli a venire i padri della Chiesa utilizzeranno il concetto di logos per spiegare alla mentalità greca il senso dell’incarnazione del Figlio di Dio, mentre, visto proprio l’esteso riferimento cristiano, la speculazione ebraica lascerà cadere l’argomento.

Apocalisse 1:8

L’ultimo esempio che citerò a favore della mia discussione si trova nel libro dell’Apocalisse:

Il testo originale: “᾿Εγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.” (Apocalisse 1:8)

La traduzione: “Io sono l’alfa e l’omega“, dice il Signore Dio, “colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente“.

Giovanni prende in prestito la parola παντοκράτωρ, “pantokrator” dalla LXX (Settanta). Questa versione traduce infatti l’ebraico “יהוה צבאות” (Adonai Sebaoth) in Nahum 2:13, con “Kyrios Pantokrator” (in alfabeto greco “κύριος παντοκράτωρ”), letteralmente “Signore Onnipotente”. Perché questa scelta?

Come afferma Orsolina Montevecchi, a pag. 39 del suo “Bibbia e papiri, Luce dai papiri sulla Bibbia greca”, Pantokrator “(che pure è stato usato per tradurre Sebaoth anche nei libri più antichi) interpreta l’espressione nel significato più universale: non nel significato originario di <<Dio degli eserciti (di Israele)>>, che dà al suo popolo la vittoria sui nemici, bensì nel senso di <<Dio dominatore di tutte le potenze terrestri e celesti.>> […] l’evoluzione di significato dell’espressione ebraica Sebaoth ha la sua continuazione nella parola greca, che fu scelta per tradurlo (o addirittura coniata a questo scopo) …”

Le affermazioni di questa importante e competente studiosa confermano il senso della nostra discussione.

Sulle parole di Giovanni in Apocalisse occorre evidenziare ancora dei dettagli importanti.

Quando Giovanni si riferisce a Dio come “colui che è, che era e che viene”, altro non fa che esprimere in termini universali il Nome ebraico di Dio, utilizzando la stessa logica che ha portato alla nascita ed uso di “pantokrator“. L’apostolo conosce ovviamente il Tetragramma, YHVH (יהוה), ma invece di proporlo nella forma originale, preferisce trasmettere in questo modo il significato al lettore di lingua greca. Magari non tutte le sfaccettature dell’ ha Shem ma almeno una, quella che sottolinea l’eternità di Dio.

Le quattro consonanti ebraiche del nome divino vengono vocalizzate nel testo Masoretico.

In proposito Asher Intrater, ebreo messianico, dice qualcosa che può spiegare il perché del riferimento di Giovanni al concetto di eternità implicito nel Tetragramma. Egli scrive: “Aggiungendo le vocali “e”, “o”, “a” alle consonanti YHVH, si ottiene il nome YeHoVaH. In questa struttura verbale, la “e” (sh’va) indica il tempo versale futuro, la “o” (holom) il presente e la “a” (patach) il passato, dando al nome YeHoVaH il significato di “Egli sarà, Egli è, Egli era”: in altre parole, l’Eterno”. Asher Intrater, “Chi ha pranzato con Abrahamo?”, edizioni Perciballi, novembre 2012, p. 162.

L’ovvia naturale deduzione è che con l’espressione “colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente” Giovanni stia letteralmente traducendo ed universalizzando l’espressione ebraica “יהוה צבאות” (Adonai Sebaoth).

Conclusioni

Sono stati gli apostoli per primi, in obbedienza al mandato di Cristo e con la guida dello Spirito Santo, ad aprire la via per la salvezza anche ai non israeliti. Essi l’hanno fatto parlando delle meraviglie di Dio raccogliendo quanto più possibile della fede ebraica ma presentandola con parole ed idee (greche) che risultassero comprensibili all’uomo del loro tempo.

Quando Paolo si trovò in Atene dovette confrontarsi con chi lo interrogava sulla sua fede. Egli lo fece sfruttando l’occasione porta dalla religiosità del luogo, parlando del Dio che lui serviva, come del “dio sconosciuto” al quale i greci avevano dedicato un altare.

Queste le accorate parole di Paolo: “E Paolo, stando in piedi in mezzo all’Areòpago, disse: “Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi. Poiché, passando, e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto: Al dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d’uomo…” (Atti 17:22-24)

Il Dio di Mosè, ricordato da Israele come Colui che aveva fatto uscire il popolo dall’Egitto, venne annunciato ai Gentili come il Dio Onnipotente, creatore del cielo e della terra, che aveva mandato il suo Unigenito Figlio sulla terra per la salvezza dell’intera umanità, di chiunque avrebbe sperato e creduto in lui.

Con in mente quanto abbiamo discusso possiamo certamente guardare indietro con sguardo meravigliato alle radici ebraiche della nostra fede, ma dobbiamo andare avanti, traducendo l’evangelo nella lingua parlata dalla gente, attualizzandolo perché lo si possa comprendere e non solo contemplare meravigliati. La nostra eredità ebraica affascina e impone rispetto. Fermarsi ad essa, però, non è in armonia con la prassi apostolica che promuoveva su tutto l’accessibilità e l’universalità che distinguono fondamentalmente la fede cristiana da quella ebraica. I seguaci di Gesù partono dalla fede giudaica; non la rinnegano, ma in ossequio alla volontà del loro Signore annunciano il messaggio della salvezza in Gesù, Cristo e Signore a tutta l’umanità.

La traduzione in greco degli elementi della cultura religiosa ebraica – non solo della lingua – porta con se un grande messaggio: non contano in se e per se le parole, ma quello che le parole rappresentano. Ha shem, il Nome, יהוה, non è sacro in se, ma perché lo è Dio che così si fa chiamare. Se יהוה non è più pronunciabile e il concetto che vuole richiamare è troppo estraneo ai destinatari dell’evangelo, Kyrios non diviene meno sacro se sacro è il Dio al quale ci rivolgiamo così. Se nell’Antico Testamento Dio è יהוה che aveva fatto uscire il popolo dall’Egitto, nel Nuovo Egli è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo.

Dio benedica la Sua Parola nei nostri cuori, qualunque sia la nostra lingua.